仙台市天文台。手前の丸い建物はたぶんプラネタリウムのドームだと思う。

仙台市天文台でプラネタリウム観望

11月3日は晴れの特異日。今年も晴れました。仙台市天文台は昔から市民天文台として有名だった。以前は中心街に近い公園にあったけど、さすがに無理がある。ので、今は郊外に移転。以前に秋保温泉に出かけたとき、帰路のバスが仙台市天文台構内まで入ってぐるっと回った。ので、バスがあることを理解。バス停と時刻表をチェック出来たのだが、最終が16時頃なので、車がないと夜の星は見られない(土曜は21時まで公開している)。ウリの1.3mカセグレン反射望遠鏡で惑星を見たいところだが、そこは取り合えず我慢してプラネタリウムで我慢することにした。

仙台市天文台。手前の丸い建物はたぶんプラネタリウムのドームだと思う。

こちらのドームは太陽観測用のシロースタットじゃないかな?1.3m望遠鏡のドームではない。

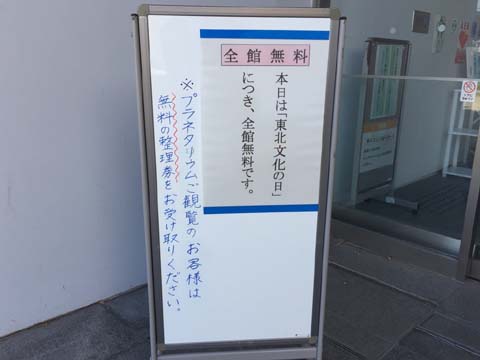

狙った訳じゃないけど、たまたま「東北文化の日」で無料でした。1000円得した。

今のプラネタリウムは、私の馴染みがある形じゃない。ケイロンなる私には全く知らないメーカー。この時期は当然秋の星座なので、華やかさに欠ける星空でした。夏に行っとけば良かった。

古いプラネタリウムも展示されていた。五藤光学製。私が学生時代に使っていた赤道儀も五藤光学のマークX。それに13cm苗村鏡のニュートン式反射望遠鏡を載せて高橋の7

X50ファインダーだった。

旧天文台で使っていた(たぶん三鷹光器の)41cmカセグレン反射。上のサブ望遠鏡は日本光学15cm屈折。これだって十分にすごい。私が持っていたのは13cmのニュートン式反射だったのに。

ご本尊の1.3mカセグレン反射。私が星の観望にはまっていた学生時代には、プロの研究者の方々が使っていたのでも、日本には1.88mが1つあっただけで、主力は91cmとか65cmだったのに。さすがに余力があって、昼間でも恒星(こと座のベガ)が非常にコントラスト良く見えました。

展示物コーナーには、天測の説明として天測暦と玉屋の六分儀がありました。六分儀は真新しい新品!

歴史の遺物みたいな展示だったけど、1970年代中頃まで世界の主力旅客機だったDC-8には、コックピットの上に天測用の窓がありました。慣性航法装置(INS)

だけに頼っていると、大韓航空機のように旧ソ連空軍に銃撃されて強制着陸させられたり、あげくにはミサイルで撃墜(1983年)されたり。GPSが使えるようになった1990年代でも日本郵船は正午に天測させていると聞いたけど。

本当に素晴らしい晴の穏やかな天気だったけど、仙台駅前青葉通りのケヤキも色づき、散り始めていました。

秋の夕暮れは早い。