多賀城跡

GWも終わり、あまり遊んでばかりいられない。お金もないし。そこで、多賀城跡を散策。と、思ったけど1時間程度しかつぶせなかった。

多賀城は奈良時代初期に文献に登場するのだそうで、蝦夷を征服し東北を統治するために設けられた。城と言っても戦国時代の城のようなものではなく、土累と土塀で囲まれた程度、平城京みたいなもの。統治のための役所だったようだ。征夷大将軍の執務場所。

万葉集の編者の一人、大伴家持は征夷大将軍として多賀城で東北統治の任に当たった。坂上田村麻呂は蝦夷との戦に勝ち、東北に平和をもたらした。300年ほど後、平安後期には蝦夷が後退して、東北統治は多賀城からさらに北の岩手県奥州市の胆沢城で行われるようになり、多賀城は中心地ではなくなり、政庁等は廃れていく。

多賀城の中央、政庁跡。アスファルトで固められた礎石が本当に残念。趣もヘッタクレもない。

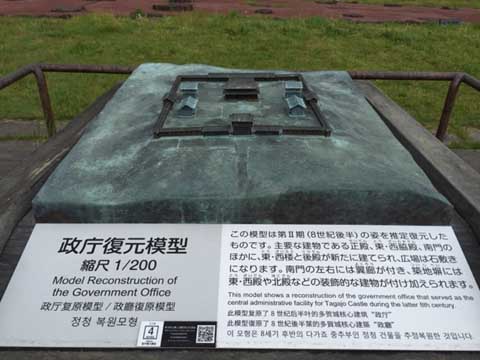

政庁模型。これだけという訳でなく、これが中心でこれをとりまく塀や門、各役所、住居、寺、神社があった。

政庁の土累と門の跡。基礎石の周囲をアスファルトで固めるんじゃないよ!せめて砂利でしょうが。

南門から政庁に至る道

南門跡。政庁から300m位かな?多賀城はかなり大きかったことが判ります。

この建物は多賀城市のシンボルらしく、あちこちに登場する。とは言っても、古いものではない。

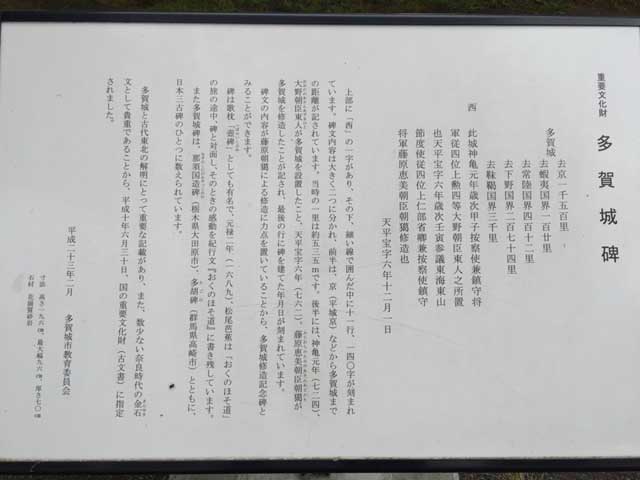

この碑を護るために作られた小屋。この碑を見て松尾芭蕉が感動したとのこと

碑には右のように刻まれているのだそうな。

諸役所があった跡。と言っても遠景じゃ何もわからない。

多賀城の付帯施設?なかなか立派な神社でした。

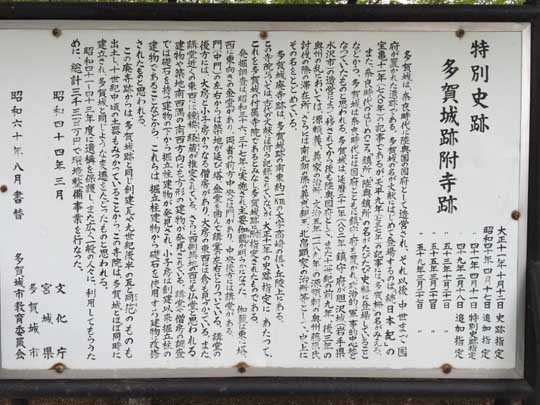

多賀城廃寺跡。大きな寺跡でした。

多賀神社。こちらは由緒正しいとは言えない。

説明に寄れば、廃れてしまいどこにいったか解らないものを適当な場所に再建したらしい。