大崎八幡宮の大鳥居。一の鳥居はスチール製

仙台

こちらに来て仙台市には公私あわせ何度も行ってる。し、青葉山には知人を案内して出かけている。けど、それ以外の仙台市内の名跡は「いつでも行ける」と思っているせいか、行ったことが無かった。休日出勤の振替として平日休みになった。休日ならば混むかも知れないが、平日ならば問題ないだろうと思い、大崎八幡宮、三居沢発電所、亀岡八幡、それに東北大理学部博物館に行ってみた。

大崎八幡宮

二の鳥居は石造。良く整備された石段が続く

良く整備された石段を登って進む。石段も創建時からのものなのだそうだが、手すりは昭和初期に後付されたもの。

ふう....やっと石段を登りきった。ここまで109段かな?参道はかなり距離があるが、とても良く整備されている。

さらに進む。社殿は1607年の創建当時からのもの

日光東照宮より古いが、東照宮と同じ様式なんだそうで。宮城では何でも伊達政宗。四国の弘法大師見たい。ここも伊達政宗が建てた。

実は本殿は修復工事中だった。

亀岡八幡

こちらは亀岡八幡。やはり伊達政宗創建のようだし、松尾芭蕉も訪れた地なので由緒正しい神社なのだろうと思う。

誰にも遭わなかった。ここから石段が始まる。

115段の石段を登ったところ、奥にさらに石段があった。

次の石段は172段もある

172段を登ってやっと社殿が見えた。だが、その手前にまだ61段の石段。

大崎八幡宮と違って参道は傷んで居る。石段ははらみ崩れかけているために、とても登りにくい。大崎八幡宮の写真と比べると傷み具合がよく判る。

社殿は第二次大戦で空襲のために焼失したのだそうで、なぜかコンクリート台座の上に小さな社があった。

三居沢水力発電所

水力発電発祥の地と聞き行ってみた。よく見たら「東北地方で」との限定付きだった。明治21年に発電所が出来、現在も明治42年のドイツ・シーメンス社の発電機により1000Kwを発電しているとのこと。

丸い建物が展示施設、左に明治42年の発電機が収まった建物がある。が、なんと残念なことに補修工事中で発電機は見られない。し、現在は発電停止中だった。

発電水路。落差25m。右に見えるトンネルは、発電所建設当初(明治21年)の水路跡。

発電機の建物は、残念ながら12月末まで補修工事中

発電水路の排水路。桜の古木並木になっている。春はさぞや美しいのだろうと思う。

東北大自然史標本館

看板は自然史標本館だが、東北大総合学術博物館との看板もあった。が、展示の中身はほとんど地質標本館。入場料150円。

知名度の高い有名なステゴザウルス。手前の丸いのはアンモナイト。

知名度の低いヤツ。私も名前忘れた。

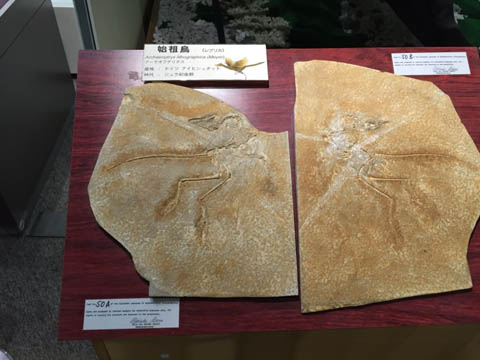

始祖鳥

三葉虫がいっぱい。アノマロカリスは私が学生時代には未発見(正体不詳の生物)だったのに、ここでは模型まで展示されている。

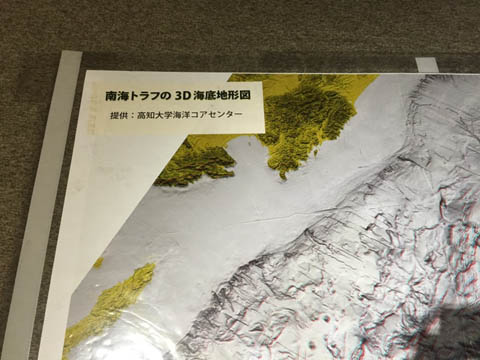

南海トラフの海底地形アナグリフ(赤と青の眼鏡をかけると海底の起伏が立体的に見える)が展示されていた。提供は高知大海洋コアセンターだって。我が社で作って提供したものだろ、この図は!

ほとんどが地質資料。生物資料はなんとこれだけ。植物は皆無。北大の資料館は自然科学だけじゃなく、民族資料なども展示されている。東北大総合学術博物館の看板も掲げられていたが、とても「総合」なんて名乗れるもんじゃない。外のプレートが示すように自然史博物館だった。

追記

広瀬川の河川敷では大学生がイモ煮会やっていた。北海道ならジンギスカンなのにねぇ。ジンギスカンは春〜秋までOKだが、イモ煮は秋に限定されてしまうのでは?